规划房屋布局、指导工匠施工、塑造特色风貌……今年以来,广西鼓励区内建筑设计院、高校、大师工作室发挥产学研深度融合优势,开展农房建设技术帮扶,帮助村民提升农房品质,建设更宜居舒适和美观安全的房屋。

据了解,广西选择了融水苗族自治县、三江侗族自治县、钦州市钦南区以及浦北县与高校、设计团队签订协议,试点开展技术帮扶工作。截至目前,技术帮扶团队共为4个县、15户在建农房农户提供全过程免费技术服务。

近日,记者走访受帮扶县区,接受技术帮扶的村民们纷纷向记者表示:“房子建起来,又好看又舒服,我们心里很高兴。”

更新建造方式让农房更安全稳固

钦州市浦北县龙门镇林垌村,一场大雨浇灭了夏日的燥热,村民凌号清正在新房里清理建筑垃圾。他的房屋主体已经完成,只待装修之后即可入住。“房子用的是新的建造方式,非常安全,住着也更放心。”

凌号清提到的新建造方式,其实早已在城市建房中应用,只是在乡村尚未普及。凌号清家由刚刚退休的广西建筑科学研究设计院副院长李杰成带领李杰成大师工作室团队负责帮扶,其团队初到林垌村调研时,凌号清的房屋刚好开始施工。龙门镇是抗震设防烈度7度区,设计团队发现,凌号清房屋原本的设计施工方案并不符合抗震需求,大师工作室现场指导工匠作了改进。在建造过程中,设计团队先后5次到访现场进行指导,房屋最终的抗震性能得到大幅提升。

对新建农房,技术帮扶团队从报批图纸的结构抗震深度、工匠能力的提升、标准图集的使用、现场施工质量检查等方面,严格按国家有关规范要求,提供实时的技术服务。设计下乡工作开展以来,设计团队通过实地检查、工作群远程指导等方式,及时发现并纠正了新建砌体结构房屋施工中存在的各类问题,包括构造柱承重墙施工顺序错误、连接处的墙体未砌成马牙槎、抗震柱和梁箍筋弯钩不合格、楼面扎筋错误等质量安全隐患。

对不满足抗震要求的既有农房,技术帮扶团队结合住房城乡建设部科技创新平台“乡村振兴质量控制技术研究”以及建筑科学研究院的技术优势,选择典型的砌体结构、生土结构农房,通过引入高性能纤维增强的高韧性混凝土加固技术,进行抗震性能提升试点。

浦北县的乐民镇、寨圩镇地处地震活动相对活跃的区域,其地质构造受多条区域性断裂带控制,属于广西抗震设防烈度8度区。住在该区域的农户覃振喜家的房屋不久前刚完成了抗震改造。

覃振喜家的房屋修建于1999年,无圈梁和构造柱,技术人员实地检测并建模分析,发现砖墙抗震能力不足,安全隐患较大。覃振喜家的3个孩子还在上学,经济压力较大,短期内无力建造新房。李杰成大师工作室团队经过研究决定,利用高延性混凝土条带方式对她家的房屋进行加固。

记者在覃振喜家看到,房屋外墙楼面高度横向铺贴了一圈大约2.5厘米厚、60厘米高的高韧性混凝土,每隔一段还有纵向的混凝土“柱子”附着在红色砖墙上,相当于房屋的圈梁、构造柱。整座房屋看起来像被铁线箍住的方形水桶。

“原理和箍水桶是一样的。但这不是普通的混凝土,里面除了有胶凝材料、骨料、外加剂,还有增加延性的合成纤维,其与砖墙的连接面还设有拉结抗剪筋,是一种有很好延性的新型抗震加固材料。”李杰成告诉记者,由于这种方案只需在外墙作业,不影响村民使用房屋,且成本低、施工难度小,施工速度快,很适合农村危房改造使用。

帮扶团队加固后的覃振喜家

“私人订制”让农房有特色又宜居

“完全按照一楼的格局建设的话,房间太大了,可以缩小一点,把过道扩大一点。”“可是屋梁已经放好了。“没事,设计师来处理,可以做一些调整”……夏日炎炎,艳阳高照,融水苗族自治县香粉乡雨卜村村口,村民梁幸福家大门开敞,新置办的茶桌上,梁幸福和技术帮扶团队负责人覃龙寿正在沟通房屋第二、三层的设计方案。

梁幸福是雨卜村的脱贫户,去年刚刚建成一层新居。村民委员会了解到他有加建第二、三层楼房的想法,便上报镇乡村建设服务综合保障中心,联系了设计团队来为他设计二、三层楼房。广西华蓝工程管理有限公司设计团队经过实地调研,出具了设计方案,经过沟通调整后,设计师今天带着第二版方案入户。

“我们不懂设计,有专家帮助我们把房子建得更好,我很开心!”梁幸福家在村口,是进入雨卜村核心景点的必经之路,有“区位”优势,他想尽快把房屋二、三层建起来开民宿,增加收入。“这里是苗族村寨,我们在设计上会引导村民对房屋外立面进行风貌塑造,也会出效果图,让村民能直观看到房屋建成的样子。”覃龙寿说。

在具体实施过程中,技术团队针对农户需求提供了细致的设计服务。三江侗族自治县林溪镇高秀村的村民吴广平在春节后开始筹备建新房,他家新房依坡而建,主体为木结构。参照此前其他村民的做法,他准备将卫生间和厨房设计在负一楼。3月,设计团队下乡走访了解到他家的情况,为他重新设计房屋布局,将楼梯和卫生间外挪,采用水泥砌筑。这样一来,既保留了房屋主体的传统木结构,又方便使用卫生间。

记者了解到,为保证设计方案的质量,让新建农房与村庄风貌相协调,技术帮扶团队要经过实地踏勘、了解村民需求,对接沟通后再审核出图。设计师通过实地走访、电话联络等方式与当地住房城乡建设部门业务骨干、建房农户共同讨论户型功能布置、建筑层高、建筑立面等问题,并给出专业意见。在实用的基础上,设计师也注重优化建筑立面设计,延续风雨桥、吊脚楼等传统建筑特点,提取特色装饰元素,保护传统村落风貌。

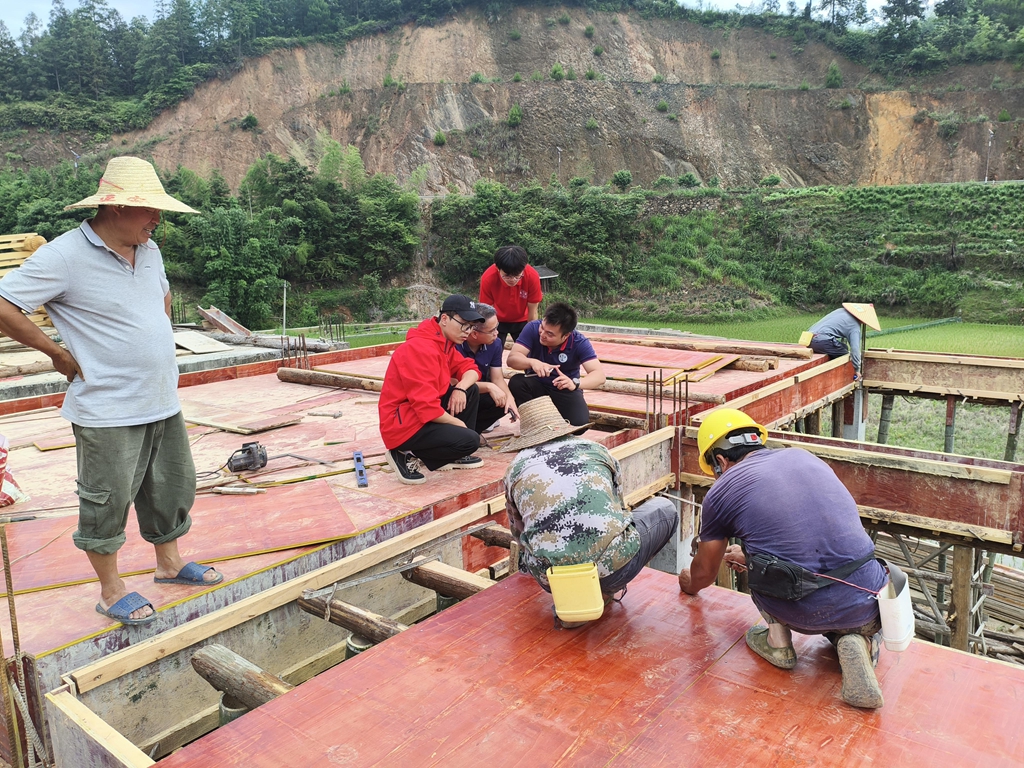

技术帮扶团队在给吴广平家的房屋作施工指导

钦州市钦南区尖山街道黄坡督村,施工队伍刚给何文钦家的砖房涂抹了一层绿色高延性纤维混凝土。凑近墙面,可以清晰地看到混凝土中的纤维等材料。广西科技大学土木建筑工程学院副院长陈宇良介绍:“这种新型加固混凝土是用纤维、工业固废和低碳胶凝材料等调制而成。”本次应用的新材料,正是由他和团队研发的新型绿色低碳加固材料。

据陈宇良介绍,该新型加固材料强度提高显著,且抗裂能力强和韧性好,使用后可提高既有农房砌体结构的整体性和承载力,且原材料取材于广西本地,价格低廉。该款新型加固材料之前已在城市工程项目中应用,此次为首次应用到广西农房项目中。

午后的村庄一片祥和,吴德辉拿着抹布擦拭新房的门窗。屋外夏日炎炎,走进屋内却凉爽宜人。设计团队解密,奥妙在于砌筑房屋使用的新型固碳再生混凝土砌块。陈宇良说:“这种砌块用建筑固废研发再生利用,并通过技术手段将二氧化碳固化在砌体中,拥有更好的保温隔热隔音性能。”

该新型砌块造价和普通砌块相近,而且可以解决建筑垃圾的再转化利用问题。一方面实现了固废资源化利用,另一方面高效消纳了二氧化碳,从而实现建筑降碳、绿色发展的目的。

吴德辉新房的外墙,也有一番讲究。“这种彩色砂浆抗裂抗渗,色彩持久,可以直接抹在砖墙上,将传统抹灰和铺贴瓷砖或喷涂涂料两道工序合二为一,降低建造成本。”“又安全、又好看,我很满意。感谢政府和专家。”吴德辉一边收拾屋子一边说。

使用新型墙材的吴德辉房屋

自治区住房城乡建设厅有关负责人表示:“这些新材料的创新实践为广西绿色农房的发展提供了宝贵经验,我们将总结经验,适时进行进一步推广。”

来源:中国建设新闻网